Esta publicación recoge cinco décadas de escritura cultural hecha por mujeres en la prensa bogotana, ofreciendo una visión más amplia y justa del papel que jugaron en la construcción de esa escena en el país.

La historia del arte en Colombia —y del periodismo cultural que la ha contado— está marcada por vacíos narrativos y ausencias protagónicas, especialmente alrededor de mujeres que han sido sistemáticamente excluidas del relato dominante, desconociendo los grandes aportes que, con sus miradas, hicieron a la construcción de una historia más rica y diversa.

Al revisar la bibliografía, resulta evidente que la invisibilización de las mujeres atraviesa todos los ámbitos, desde el político hasta el cultural. Según la historiadora estadounidense Joan Wallach Scott, dicha ausencia no se debe a la falta de información, sino a la creencia de que la información femenina no era relevante para la historia. Esta postura refleja estigmas culturales y de género profundamente arraigados que, aún hoy, es necesario seguir desmontando.

Precisamente, como un esfuerzo por transformar este panorama, las docentes e investigadoras bogotanas Isabel Cristina Díaz Moreno y Paula Jimena Matiz López, con el apoyo de las asistentes de investigación Lorena Molina y Dana Camacho, se dieron a la tarea de realizar una exhaustiva revisión de archivo, enfocada en recuperar cinco décadas de escritura cultural realizada por mujeres para la prensa escrita en Bogotá.

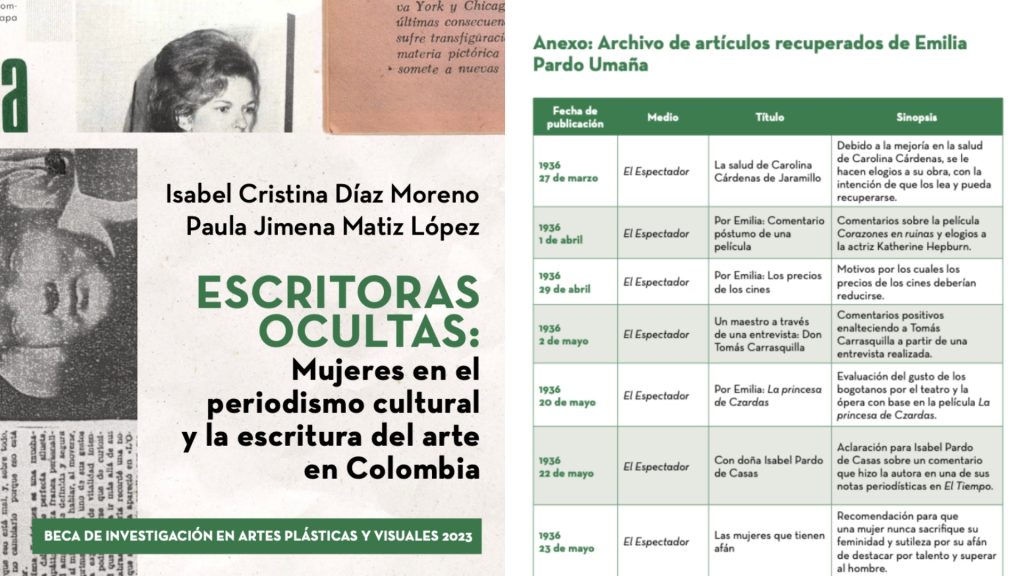

Su trabajo desembocó en el libro ‘Escritoras ocultas: mujeres en el periodismo cultural y la escritura del arte en Colombia’, posible gracias a la Beca de investigación en artes plásticas y visuales de IDARTES, el cual fue presentado en la FILBO de 2025.

También, en el podcast ‘Escritoras ocultas’, con el que destacan los aportes significativos de estas autoras en la configuración del arte de su tiempo y explican el contexto sociopolítico que atravesó cada una.

“La historia del arte en Colombia la han escrito, en su mayoría, personas graduadas de Artes Plásticas, no necesariamente historiadores», comenta Paula. «Eso nos pareció interesante, el cómo se escribe la historia del arte, porque deja una gran pregunta metodológica de base. Además, en los textos, los que más aparecían referenciados eran hombres”, complementa Isabel.

El libro rescató los trabajos y construyó las biografías de cinco autoras que hicieron periodismo cultural y crítica de arte entre 1930 y 1970: Emilia Pardo Umaña, María Victoria Aramendía Azanza, Nelly Vivas Porras, Beatriz de Vieco y Gloria Valencia Diago.

De acuerdo con las investigadoras, a pesar de las diferencias cronológicas, lograron encontrar en ellas varios puntos en común.

Entre ellos, el ser polifacéticas, el poder hablar desde lo que llaman un ‘conocimiento situado’ y la mirada interdisciplinaria:

“Todas comparten ser polifacéticas: no solo hablan de arte, también de política, de teoría dura del teatro y eran entendidas en ámbitos musicales. También cruzaban interdisciplinariamente su escritura. Eso, en lo que revisamos, no lo hacían los hombres. Beatriz de Vieco, por ejemplo, tiene un artículo en la Revista Alternativa sobre la situación de las mujeres, ‘Las mujeres a la plaza’; o sea, también hay militancia”, explica Isabel.

Durante el ejercicio de revisión de prensa y en la elaboración de la tabla de frecuencias, las investigadoras se vieron especialmente sorprendidas al notar que estas mujeres no escribían sobre cultura y arte esporádicamente ni en pequeñas revistas locales. Lo hacían para medios de alcance nacional como El Espectador, El Tiempo y la Revista Diners.

María Victoria Aramendía, por ejemplo, escribió por diecisiete años una columna editorial sobre arte en El Tiempo, y aun así su nombre solo aparecía en notas al pie de página.

"Claro está que el artista no tiene nacionalidad, porque, siendo su arte testimonio del pueblo que le vio nacer, su creación se vincula de inmediato al mundo del arte, sin fronteras, y ese arte universaliza y engrandece a un país, sin que por ello deje de ser exponente de los valores espirituales de ese pueblo".

Enfoques disruptivos y criterios artísticos fuertes

“Nos preguntamos ‘¿cómo puede ser que haya una escritura de tantos años, tan insistente y evidente, y que no se conozca?’ Porque tú no abrías esas páginas sin verlas. Sin embargo, quedaron regadas solo como dos o tres entradas suyas, no todo su cuerpo de trabajo. Ese cuerpo era lo que nos interesaba recuperar”, agrega Isabel.

El libro ofrece una tabla con la selección de algunas de las publicaciones más importantes de las periodistas, cuyos enfoques y contenidos son absolutamente novedosos y creativos para la época, demostrando los altos niveles de preparación académica y los fuertes criterios artísticos de las cinco.

Algunos de los títulos son, por ejemplo, los motivos por los cuales los precios de los cines deberían reducirse; comentarios sobre la exposición de acuarelas del pintor Guillermo Wiedemann en la Biblioteca Nacional; crónicas sobre lo que significa hospedarse cerca del Museo de Van Gogh; investigaciones sobre la pintura Los ángeles de Sopó; una entrevista al hermano del poeta Federico García Lorca y hasta un análisis del teatro moderno con la premisa de la filosofía de Friedrich Nietzsche del hombre moderno que vive constantemente en desgracia.

Todos estos contenidos cobran aún más relevancia si pensamos en la imagen de una mujer que, en 1920 —cuando ni siquiera se había legalizado el voto femenino—, debía salir a un museo, entrevistar a los artistas, capacitarse para dirigirse a un público y tener un panorama de lo que ocurre con el arte tanto en Colombia como en el mundo.

Esto, según Isabel, también refleja una intención pedagógica: la de ofrecer a sus lectores herramientas críticas y teóricas.

Otro de los grandes aportes de ‘Escritoras ocultas’ fue la diferenciación entre el periodismo femenino y el periodismo cultural.

En el camino entendieron que la categoría de periodismo femenino no correspondía a mujeres que escribían en la prensa.

Abarcaba, en cambio, un tipo de contenido editorial curado y dirigido a las mujeres, más relacionado con consejos para el cuidado del hogar, aseo personal, moda, decoración de interiores, entre otros.

"En la capital de la república se ha dado el caso de que cinco de los centros artísticos de mayor importancia se hallan dirigidos por mujeres (...) ¿Pretenden las mujeres tomar las riendas de las artes plásticas en Bogotá? ¿Se encamina nuestra cultura hacia un "matriarcado” de las artes? Son precisamente las cinco damas quienes resuelven el interrogante con un poco de humor y un mucho de sinceridad. Definen su situación frente a los movimientos feministas y sobre todo tranquilizan a cuantos han supuesto en toda mujer que se destaca profesionalmente, sentimientos de superioridad respecto al género masculino".

Trayectorias excepcionales

A pesar de que los historiadores no reconocieron sus textos como fuentes y que muchas de ellas solo figuraban en las notas del pie, como si su escritura fuera menor, sus recorridos profesionales dan cuenta de la calidad de su trabajo y lo importante que eran en el panorama artístico de la época.

Por ejemplo, Gloria Valencia Diago recibió el Premio Simón Bolívar de Periodismo Cultural en 1979 por su destacada labor en la divulgación del teatro, las artes plásticas y la literatura a través de entrevistas y críticas especializadas.

María Victoria Aramendía Azanza, conocida como ‘La dama del arte’, fue directora del Museo Santa Clara y presidenta de la Asociación Colombiana de Museos en la década del 70, además de profesora en las universidades de los Andes y Javeriana, donde impulsó la creación del departamento de Artes. Durante 17 años escribió la columna Notas de arte en El Tiempo, medio para el que también fue corresponsal cultural y de viajes.

Por su parte, Nelly Vivas Porras fue corresponsal de El Tiempo en Nueva York durante los años 60, en pleno auge del arte moderno en el contexto de la Guerra Fría.

Su trabajo reflejó cómo las exposiciones respondían a una agenda cultural y política vinculada al programa panamericano del gobierno Kennedy, temas de interés nacional e internacional, aunque su sueño siempre fue actuar en teatro.

Tiene un artículo publicado en la Revista Fuerzas de Policía dedicado a analizar el existencialismo de Albert Camus, laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1957, en el que deja expuestas sus posturas filosóficas.

"¿Que Camus es peligroso? ¿Que su orientación es turbulenta y desoladora? Quizás para el lector desprevenido, tal vez para quien tiene tan pobremente cimentados sus dogmas de fe y sus costumbres, que la sola insinuación de un punto de vista contradictorio lo hace tambalear. El ser humano, más el que vive en medio del caos actual, debe estar prevenido y preparado para defenderse y para defender lo que crea que son sus dogmas, sus deberes y sus derechos".

A pesar de sus trayectorias excepcionales, a la hora de hablar de mujeres periodistas en la cultura, los libros de historia del arte en Colombia se han decantado, casi que de forma excepcional, por el trabajo de Marta Traba, argentina nacionalizada colombiana, como la crítica más influyente de Latinoamérica, una muestra de cómo los vacíos en la revisión de archivos han borrado a mujeres que ya ejercían la crítica antes que ella.

Su llegada coincidió con transformaciones clave que determinaron el rumbo del arte en el país y de su carrera profesional: la llegada de la televisión nacional, la reconfiguración del papel de la prensa y el interés estatal por la cultura.

“El caso de Marta Traba es paradigmático porque ella llegó al tiempo que la televisión; tuvo mucho acompañamiento de medios. Cuando Marta Traba llega, hay un interés por cubrir cultura. No llegó como una figura anónima que tuviera que abrirse paso desde cero, al contrario, fue apadrinada por una familia con conexiones en el ámbito mediático: su suegro ya escribía sobre periodismo cultural desde la década del 20”, explica Isabel.

Un panorama ambivalente

Para las investigadoras, el panorama actual del periodismo cultural debe analizarse según el tipo de medio. Señalan que, en el ámbito independiente, hay ejemplos valiosos de mujeres que están aportando miradas y lecturas propias sobre la escena cultural, como ocurre con El Rayón podcast y el medio universitario 070.

«En cuanto a los medios tradicionales, el panorama es desolador», afirma Isabel, reflejando un temor implícito de que, en la actualidad, también estemos pasando por alto a mujeres que están haciendo un trabajo valioso. Eso, entendiendo que aún existe una línea muy difusa a la hora de distinguir el periodismo cultural de secciones como entretenimiento y espectáculo.

“Hay una cuestión muy cultural de pensar que, como lo dijo una mujer, entonces no es importante o no es tan serio. La mujer está disminuida, y ahí entra un sesgo muy fuerte: si está escrito por una mujer, no tiene el mismo peso. Se le tilda de temperamental, de crítica negativa, de escandalosa. Hay una tendencia muy arraigada a disminuir la palabra de la mujer. En cambio, la formación no se cuestiona cuando se trata de hombres. Eso tiene que cambiar”, concluye Paula, destacando que su libro, precisamente, sirve como archivo histórico para que las nuevas generaciones rompan esos paradigmas a la hora de estudiar la historia del arte en Colombia.