Recorra medio siglo de historia del municipio El Retorno, Guaviare, desde el testimonio de uno de sus protagonistas, José Abimeled Torres Rey, colono fundador que pasó de sembrar coca a dedicarse a actividades culturales y de ecoturismo.

Su nombre es José Abimeled Torres Rey y es uno de los primeros campesinos que llegó a El Retorno, Guaviare, cuando la selva aún era dueña total del espacio y el país entero desconocía lo que ocultaban los ríos en esa zona del sur oriente colombiano.

Llegó persiguiendo lo mismo que cientos de campesinos más: el ‘sueño guaviarense’, una oportunidad que los colonos vieron para empezar de cero, en tierras nuevas para trabajar; lejos de los escombros que había dejado la Violencia de los años 50.

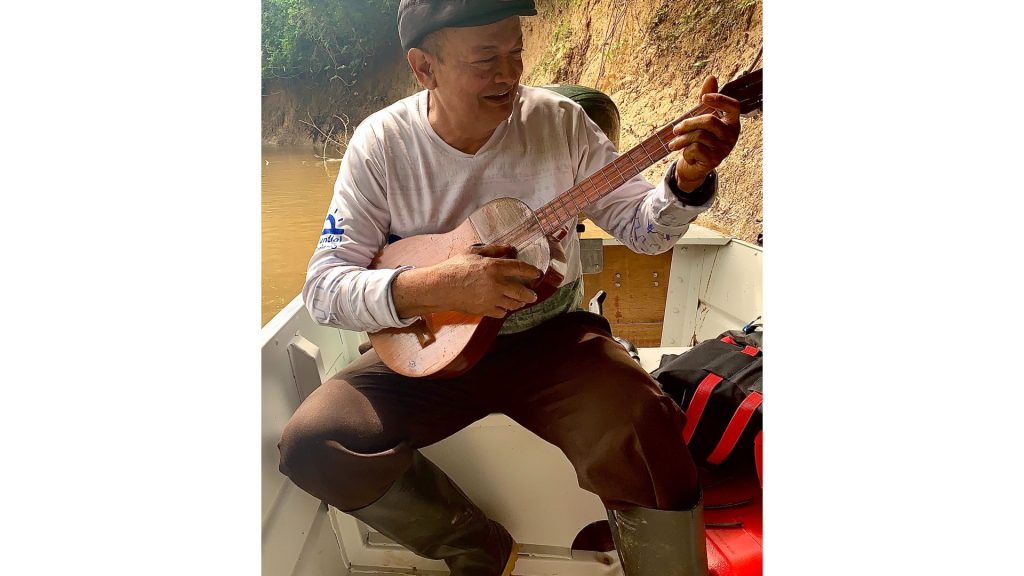

Me pide que lo acompañe al río Caño Grande, el lugar donde todo comenzó. Lleva botas de caucho y una boina negra en la cabeza. Camina a paso lento, medio encorvado, sosteniendo un cuatro con el que recorre todo El Retorno musicalizando sus cantos.

Uno de ellos es el himno del municipio, que compuso en 1993 e interpretó hasta que todos se lo aprendieran:

“El verde manto de la selva en los sesenta

La fértil agua del agreste caño grande

Furia y malicia del nativo en la manigua

Con el murmullo de las fieras y las aves”

Así lo entonan al unísono sus habitantes cada vez que se congregan en la plaza central del casco urbano, que no supera las diez calles.

Lo saludan al pasar, pues allí todos lo conocen. Es uno de los personajes de más ‘racamandaca’ que tiene El Retorno: canta, compone canciones y coplas, toca instrumentos, escribe poesía, ha participado en importantes festivales como el Yurupary de Oro, se aprendió la historia del municipio ‘de pe a pa’… Él sabe que lo conocen, por eso les devuelve una sonrisa enérgica y hospitalaria, dos de los adjetivos que mejor describen a la una comunidad.

Al llegar “al punto donde todo comenzó”, que es el muelle que da al rio Caño Grande, José comienza a contar su historia de vida. Se presenta como un colono fundador del municipio, y señala a su derecha un puente que en ese entonces era de palo por donde pasó con su familia de 12 miembros. Mientras sigue con su relato, en el fondo deja entrever que, aunque nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, sus recuerdos sí pueden navegar más de dos veces por las mismas aguas.

Orlando López García y los inicios de una colonización vía ondas de radio

Los pobladores de la ‘primera colonización’ de Guaviare, como la llaman algunos historiadores, se asentaron mayoritariamente en San José, en los años 60. En ese territorio, desde el cielo, solo se distinguían decenas de techos fabricados con palma de moriche. Los caminos para llegar a otros terrenos baldíos del departamento (que fue considerado como tal solo hasta 1991) aún no recibían la cantidad suficiente de pasos para demarcarse en el mapa con la misma precisión que el cauce de los ríos.

José cuenta que, durante ese período, una década antes de su llegada, en la Radio Todelar sonaba el programa Al Campo, dirigido por Orlando López García.

Un día, cuando el periodista que decidió abrir el micrófono a su audiencia, terminó acumulando un folder con decenas de historias de campesinos desplazados de sus tierras por la violencia, en diferentes regiones de Colombia.

En Guaviare la gran mayoría de personas conocen la historia de Orlando, quien desde entonces se dio la tarea de encontrar una solución para esos hombres y mujeres sin tierra. También recuerdan la respuesta que recibió por parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, cuando fue a abogar por su situación: “Ellos ya no son campesinos porque se fueron a la ciudad, y ahí no podemos hacer nada”.

Pero entonces Orlando se enteró que por los lados de Vaupés y Guaviare había bastante tierra sin dueño, y fue cuando comenzó una colonización remota, vía ondas de radio.

Volvió a su cabina y le planteó a su audiencia campesina la posibilidad de trasladarse hasta esos terrenos. Al mes ya tenía treinta campesinos embarcándose en un avión rumbo a San José. Así arribaron los primeros colonos, esperanzados en las promesas de un locutor.

Sin embargo, la llegada de José Abimeled fue distinta. Sucedió una década después, en los años 70, que abrían con uno de los mayores escándalos electorales en la historia nacional: la cuestionada elección presidencial de Misael Pastrana Borrero frente a Rojas Pinilla, quien había sido anunciado ganador el día de las votaciones.

Mientras se daba la que sería la última elección del Frente Nacional, el acuerdo bipartidista entre Liberales y Conservadores que, antes de pactarse, dejó un saldo de casi 200 mil muertos, la familia Torres, en Meta, comenzaba a considerar la viabilidad de un cambio de residencia hacia Guaviare.

El inicio de una travesía hacia la tierra donde fluía leche y miel

Era octubre de 1971. El camino pedregoso desde Acacias hasta Puerto Lleras tambaleaba el camión y la estabilidad de la numerosa familia que iba dentro. Mientras se miraban a los ojos, en silencio, cada uno veía los vestigios de lo que hasta entonces había sido su vida en Meta, donde “eran pobres, pero vivían tranquilos”, según recuerda José, quien en ese entonces no se imaginaba el rumbo que tomaría su vida.

Abrazado por el calor y la incertidumbre, con escasos diecisiete años, José Abimeled lo dejó todo y se lanzó a los brazos abiertos de Guaviare, la tierra prometida de la que brotaba leche y miel. Se fue con tres burros, un par de marranos, algunas gallinas y dos vacas paridas. El recorrido duró tres días hasta San José. De ahí le tomó ‘un tabaco’ de distancia (12 horas caminando) llegar a El Retorno, donde hoy, 51 años después, aún está radicado.

El muelle de Caño Grande se encuentra sostenido por varias columnas de concreto enterradas en sus aguas terrosas, rodeadas de palmas de asaí, pavas y algunas casas de manera. Ese muelle no existía cuando la numerosa familia llegó al lugar, pasadas las 6:00 p.m.

Fue al día siguiente, cuando el primer sol guaviarense iluminó sobre sus cabezas, que notaron que buena parte de la selva era virgen. Sintieron que el mundo parecía estar en su génesis y que el tiempo, por primera vez, comenzaba a correr a su favor.

José es elocuente; una persona que siempre tiene una respuesta a todo, y ágil para contestar. Agarrado de la baranda amarilla que bordea el muelle, recuerda que solo había diez casas alrededor de donde hoy se ubica la emblemática estatua El Colono, construida en 1968, mismo año en que El Retorno fue declarado municipio.

«El que llegaba no tenía tiempo de familiarizarse con el ambiente. Tenía que agarrar enseguida para el campo, a trabajar con pico y hacha», explica José. El campesino de la estatua rinde honor a esos primeros trabajadores, sosteniendo las esas dos herramientas. ¿Su curiosidad más interesante? la camisa de la estatua cambia de color dependiendo el partido político de turno: camisa azul para los Conservadores y camisa roja para los Liberales. Ahora, durante nuestra visita en 2022, viste color azul.

Todos esos cambios de color en la camisa los atestiguó José Abimeled a medida que fueron pasando los días, meses, años… Ha presenciado buena parte de las alegrías y desventuras del municipio. Quizás esas grandes bolsas que carga bajo sus ojos rasgados son producto de las lágrimas acumuladas que, gracias a su afable actitud, logró disimular con el paso del tiempo.

Con el sol en el cénit, nos alejamos del muelle y nos embarcamos en la lancha con la que José ahora intenta navegar lejos de su pasado.

Cuenta que, durante las primeras noches, los doce miembros de su familia se acomodaron un par de días en una casa vecina, mientras se instalaban en el rancho donde trabajarían. A los quince días ya tenían su propia casa de palma de moriche, ubicada la costa del caño.

De ahí para adelante todo fue sudor, selva y ganancia. Con las hachas cortaban los árboles aledaños a la casa, para vender madera y sembrar arroz y maíz.

—Meterse a la selva es duro, mija —me dice afirmando con la cabeza, con la intención de reforzar la veracidad de la premisa desde su experiencia—. Cortábamos madera y la llevábamos al pueblo en las bestias para conseguir las panelas. No había pasto porque todo estaba recién talado. Tocaba dejar los animales donde los vecinos que tenían hierba, los que llevaban acá un poquito más de tiempo.

—Un escritor polaco dijo una vez que la selva es igual que el desierto, pero en verde.

—Así es, sí. Cuando se llega sí. No sabe uno qué hacer ni qué agarrar. Demasiado y nada. Ya después uno se familiariza. Se deja ‘hechizar’ por sus encantos —responde con una sonrisa, al tiempo que enciende el motor para iniciar nuestro recorrido por el río caño Grande en una de las lanchas de Agroecotour, la asociación con la que quiere demostrar que el municipio puede ofrecer proyectos de turismo en la región. Y también romper las narrativas reduccionistas que solo se refieren a El Retorno como una zona roja.

Cuando el blanco del caucho y el verde de la coca se apropiaron del paisaje guaviarense

En El Retorno todo parece estar pintado con los mismos dos colores: marrón ladrillo y verde musgo. Las casas son sencillas y los pequeños comercios muy comunes: almorzaderos, billares, cantinas, tiendas, talleres. Las escasas diez calles se mezclan entre sí, al igual que los recuerdos de cómo era el lugar antes de la llegada del extractivismo.

Además de su participación en el proyecto de turismo Agroecotour, José Abimeled es dueño de un taller automotriz. Hizo varios cursos para campesinado y ganadería entre el año 74 y el 77, pero nada se le hizo más rentable que ‘montarse en el burro de la prosperidad’, que en ese entonces era el comercio del caucho y el cultivo de coca.

José Abimeled se fue del El Retorno hacia Cururú, Vaupés, en 1978, a trabajar intercambiando víveres por caucho a los nativos de la Amazonía.

En El Retorno no había caucho, pero caño Grande sí era una vía fluvial por donde se llegaba a Inírida, en Guainía, y a Papunahua, en Vaupés. Ese caucho lo vendían en un punto de compra que la entonces Caja Agraria tenía en Miraflores. José fue a venderlo directamente en varias ocasiones.

Llama la atención que, cuando se menciona la palabra ‘caucho’, la memoria de todo el pueblo parece trasladarse al siglo XX, cuando se dio la época conocida como la ‘Fiebre Cauchera’, en la que empresas extranjeras iniciaron una explotación masiva del producto. Ese período inspiró la novela La Vorágine, de José Eustasio Rivera. Y también inspira a artistas actuales, como Aimema Uai, indígena de la etnia muruy muina quien ha pintado más de 300 cuadros selva adentro.

La historia de la resistencia de los nativos durante esa época aún hace parte de la idiosincrasia del lugar. En las paredes de algunos restaurantes, por ejemplo, hay cuadros en los que se retratan indígenas abriendo la corteza de un árbol de caucho. La palabra ‘caucho’, para ellos, significa ‘madera que llora’.

Pese a que la memoria sigue viva, la actitud de la gente da la impresión que el tiempo ha suturado buena parte de las heridas. Ya ni la madera ni sus habitantes lloran como antes, cuando, una vez superada la extracción de caucho, todo se tiño de verde coca y camuflados de guerrillas.

José Abimeled fue cocalero. Lo omitió en su presentación inicial, pues confiesa que no se siente orgulloso de su pasado ni de haberle causado tanto daño a la selva que hoy incentiva a proteger.

Mientras vamos en la lancha de Agroecotour, río abajo, explica que, en ese entonces, 1.200 gramos en cada corte de coca podían representarle hasta un millón de pesos. La inversión al capital era de cien mil pesos, y el 90% del dinero restante era ganancia.

“Eso era mucha plata, un negocio muy rentable. Así quien no va a querer más. Pero por estar metido en esas zonas sembrando… uno no piensa lo necesario que es contar con asistencia médica, por ejemplo”, dice.

Noto que su voz se entrecorta un poco y se suena la garganta para seguir contando la historia. Perdió dos esposas y cuatro hijos. A un hermano suyo “se le corrió la teja” y se suicidó en la selva. También perdió a su padre, asesinado. Nunca supo el motivo del asesinato. Su madre le dijo que era mejor no ponerse a averiguar esas cosas para no “meterse en problemas”, pues los grupos armados lo sabían todo: quién sembraba, quién preguntaba de más, cuánto se vendía, dónde estaban las plantaciones, quiénes no les pagaba a sus trabajadores…

Mientras la guerrilla se expande, los cantos de esperanza se contraen

El Retorno recibe su nombre por un famoso bambuco de Garzón y Collazos que se llama ‘El Retorno de José Dolores’. Su letra dice: “Vuelvo solo y vengo triste / Me llamo José Dolores / Vuelvo a mi tierra querida, a calmar mis sinsabores”.

Con el ritmo de la bandola, tiple y guitarra retumbando en su cabeza, José Abimeled se convirtió en José Dolores y regresó de Cururú a El Retorno en 1983.

En el trayecto de vuelta, José repasaba las notas musicales de la guitarra que aprendió a tocar en Acacias, cuando la compró con 10 pesos que le regaló su padre, sin saber que sería uno de los instrumentos que lo convertiría, años después, en una de las figuras culturales más polifacéticas del municipio. Ni tampoco que utilizaría esa música para componer mensajes de esperanza con los que, ahora, busca dejar atrás el estigma de zona roja y violencia.

—¿Cómo era la situación antes y después de que los grupos armados comenzaran a ejercer su control territorial? —le pregunto.

—Nada más te digo que El Retorno era tan tranquilo que había menos de cinco policías. Al comienzo, cuando no tenían tanta fuerza, la gente se animaba a robar semillas de coca, por ejemplo, pero luego ellos comenzaron a cobrar con vidas. Ahí me di cuenta que el que manda, manda, aunque mande mal. Los campesinos tenían que nadar entre dos aguas, venderle a uno y al otro, así fuesen de bandos contrarios.

Él también tuvo que venderle al uno y al otro. Recuerda que una vez, mientras trabajaba en medio de la espesa selva en Golondrinas, Guaviare, llegaron varios miembros de la guerrilla a su finca, a exigirle que liquidara a sus trabajadores. “Lastimosamente la gente llegó a habituarse a ese clima de guerra. Uno está vivo es de milagro”, dice al recordar sus encuentros cara a cara con los protagonistas del conflicto armado.

A mediados de los años 80, el crecimiento de las guerrillas (Farc y ELN) y los grupos paramilitares en el país fue exponencial. Para esa época, en Caño Grande ya se veía, día y noche, cantidades de embarcaciones con motores fuera de borda recorriendo el río hasta llegar al muelle, donde descargaban la coca.

Ahora no transita coca. Se ven pescadores, animales, canoas, turistas e, incluso, un pequeño asentamiento de una familia de indígenas curripacos, que saludan desde la selva al escuchar el sonido del motor.

Las aguas del río por donde se desplaza la embarcación parecen la piel de una anaconda: suave y llena de tierra. Según los mitos de los indígenas de la zona, cada pueblo originario llegó al Amazonas en una anaconda, y se distribuyeron en cada río según su ubicación en dicho cuerpo.

Legalmente ninguno de nosotros pertenece a una etnia indígena, pero allí, lejos de todo el ajetreo de la sociedad industrial, es cuando comenzamos a sentir a qué se refiere el nombre del recorrido en el que participa Abimeled y otras 15 personas más: ‘reconectando con nuestros orígenes’.

En El Retorno, la naturaleza y su gente guardan el hechizo que motiva a los visitantes a su regreso

Nos detenemos. El motor se apaga y todo queda en silencio. El azul de varias mariposas morpho rompe el paisaje, al igual que el intenso naranja de las heliconias. La tierra de El Retorno y lo que han vivido sus habitantes se revela ante nosotros como un ejemplo de todas las historias ocultas que tiene el país, y de cómo Colombia se reconstruye en rincones que, para los citadinos, solo existen como delimitaciones geográficas en el mapa.

De repente suenan un par de acordes. La melodía dulce del cuatro se apodera del espacio, y un par de versos cantados por el campesino José Abimeled sintetizan todo el mensaje que quiere sembrar el municipio en las nuevas generaciones: “Su nombre dice de acá el que sale vuelve / Queda embrujado por la naturaleza / El sufrimiento y las penas se disipan / Con el hechizo noble de tu belleza”.